在我国绵延不绝的历史长河中,音乐作为文化的载体,承载着深厚的历史记忆和情感,一首名为《南泥湾》的歌曲,凭借其独特的魅力和深邃的内涵,被誉为红色经典之作,本文将围绕《南泥湾》的简谱展开,探讨其背后的历史故事、艺术特色及其传承意义。

《南泥湾》的历史背景

《南泥湾》创作于1943年,由著名作曲家贺绿汀创作,歌唱家郭兰英演唱,这首歌曲的产生源于抗日战争时期,党领导下的抗日根据地——南泥湾的劳动场景,南泥湾位于陕西省延安东南部,是一片曾经荒凉的贫瘠之地,在党的领导下,南泥湾的军民发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,将这片荒山野岭变成了美丽的家园,为了歌颂这种精神,贺绿汀创作了《南泥湾》这首歌曲。

《南泥湾》的艺术特色

音乐风格

《南泥湾》采用五声调式,旋律优美、节奏明快,具有浓郁的陕北民歌风格,歌曲的开头以轻快的节奏引入,接着以二拍子为主,生动展现了南泥湾军民劳动的欢快和热情。

歌词特色

《南泥湾》的歌词简洁明了,如“南泥湾,好地方,好地方,处处是青松,遍地是”等句子,生动地描绘了南泥湾的美丽景色和军民的劳动成果,歌词中还表达了军民团结一心、共同奋斗的精神。

简谱特点

《南泥湾》的简谱采用了传统的五线谱,旋律线条流畅,易于识谱,歌曲的节奏和节拍变化丰富,有助于培养人们的音乐素养。

《南泥湾》的传承意义

历史传承

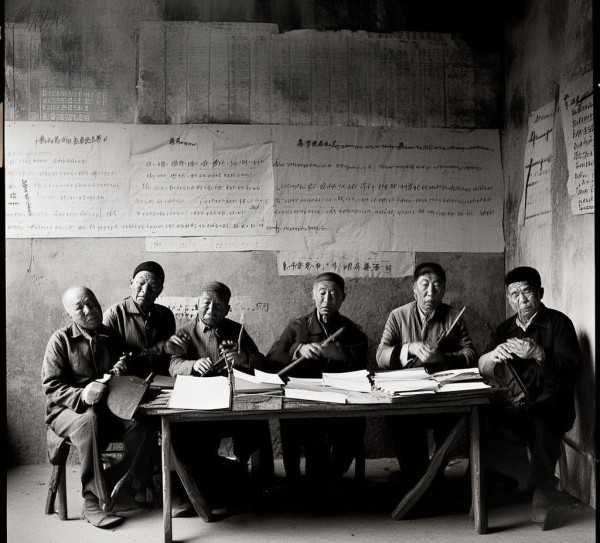

《南泥湾》作为一首红色经典歌曲,承载着我国历史的重要记忆,在抗日战争和解放战争时期,这首歌曲在根据地广为传唱,激励着无数为民族独立和人民事业英勇奋斗的战士。

文化传承

《南泥湾》的传承,不仅是对历史的铭记,更是对文化的传承,这首歌曲融合了陕北民歌的元素,展现了我国丰富多彩的音乐文化,通过学习和传唱《南泥湾》,可以让更多的人了解和热爱我国音乐。

教育传承

《南泥湾》的简谱易于识谱,是音乐教育的重要教材,通过学习这首歌曲,可以提高学生的音乐素养,培养他们的审美能力。

《南泥湾》作为一首红色经典歌曲,以其独特的艺术魅力和深刻的历史内涵,在我国音乐史上具有重要地位,通过对《南泥湾》简谱的传承与发扬,我们可以更好地铭记历史、弘扬文化,让这首歌曲成为永恒的红色记忆。